19 山梨県

|

日本100名城 |

||||||

|

続日本100名城 |

127. 新府城 |

128. 要害山城 |

|

■Aランク(日本の100名城) |

||

|

24. 武田氏館 (山梨県甲府市) 国の史跡 武田氏館は、甲斐国山梨郡にあった戦国時代の甲斐国守護武田氏の居館で、躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)と呼ばれる。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%91%E8%BA%85%E3%83%B6%E5%B4%8E%E9%A4%A8 |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

|

|

|

甲府市藤村記念館で展示されていた武田氏時代の武田氏館の復元模型図。 |

|

|

|

武田氏館跡図。 |

|

|

|

東側が大手門でした。 |

|

|

|

大手正面には惣堀(外堀)と土塁に囲まれた曲輪があったことが確認されています。 |

|

|

|

大手前曲輪の北側土橋。 |

|

|

|

大手石塁。 |

|

|

|

西曲輪南虎口北門。 |

|

|

|

西曲輪北虎口南門。 |

|

|

|

南側に残る水堀。 |

|

|

|

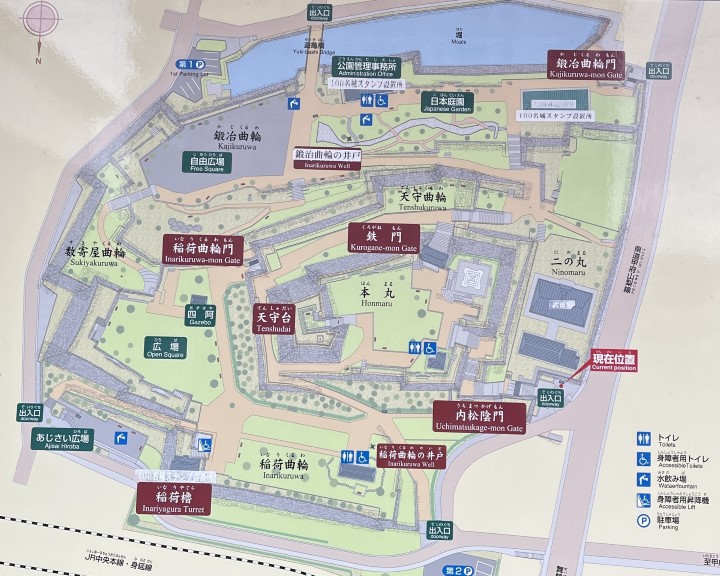

25. 甲府城 (山梨県甲府市) 国の史跡 甲府城は、甲斐国山梨郡に築かれた平山城で、別名舞鶴城と呼ばれる。 (Wikipediaより転載) https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E5%BA%9C%E5%9F%8E |

||

|

取材:文子 |

|

|

|

|

||

|

城の南側にある水堀。 |

|

|

|

鍛冶曲輪門。 |

|

|

|

中の門跡。 |

|

|

|

鉄門(くろがねもん)。 |

|

|

|

天守台。 |

|

|

|

ここからの天守台がカッコいい。 |

|

|

|

稲荷曲輪門。 |

|

|

|

内松陰門(うちまつかげもん)。 |

|

|

|

稲荷櫓。 |

|

|

|

|

||

|

|

||

|

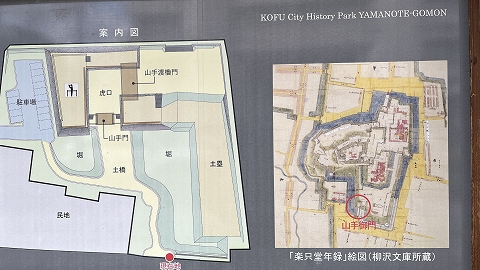

山手御門。 |

|

|

|

山手御門を通って、ここから南の城内に出入りできました。しかし、明治期に破却され、現在は中央線の線路で分断されています。 |

|

|

|

山手渡櫓門。 |

|

|

|

|

||

|

■Bランク(続日本の100名城) |

||

|

127. 新府城 (山梨県韮崎市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

128. 要害山城 (山梨県甲府市) 国の史跡 |

||

|

|

|

|

|

|

||

|

■Cランク |

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||